这一生有太多求而不得的东西,所以让她痛苦的方法总有千种百种,而令她死心再无留恋的方法,却只有一种。

玉和跪在台阶下面,低头,对着窗户透进来的阳光,打量捏在手里的果实,“陛下,这和小臣家乡的果子不一样呢。”

(资料图)

(资料图)

皇帝坐在台阶最顶端的椅子里,长袖垂地,斜靠扶手,微微抬眼,“你尝一尝。”

这么多年,这么多相似的场景,甚至连说出的话都一字不差,玉和还是忍不住把它当作是对自己的赏赐,或许只有如此,她才不会去深究,皇帝,自己,还有眼前的食物,到底是怎样一种关系。她把果实放进上下齿之间——母亲曾说,她有一口漂亮的牙齿,命里注定这辈子就有口福,那个笨女人,还说我能活到五十岁呢——她轻轻咬开,包裹在果皮里的汁液溅射出来,喷涌在口内,甘甜可口,心摇神驰,忍不住想起儿时,站在树底下,眼巴巴等哥哥们打下枇杷来,争抢着把最大的分给自己。

“吞下去。”

其实不需皇帝说,玉和也会照做,或许命令人也是一种享受,她喉头一动,嚼碎的果皮随着汁液流入腹内,连同不合时宜的年少回忆,一并消失不见,记不起转瞬即逝的味道。

“喝口酒。”

玉和又依命端起盘中的酒杯,挨近唇边,微皱眉头,春秋往复,她仍然不擅饮酒,浅浅地饮了一口,犹如烈火入喉,会在心口烧出一个洞来,秘密都无处躲藏——她不希望皇帝看见自己的犹疑,有时候她也觉得可怖,竟然离这个天下人主如此之近,他发梢的飘摇,喉结的滑动,都被她看在眼里。

皇帝也看着她,看她放下酒杯,把两手放在膝盖上,雪白袍子罩着她的身子,任何一丁点血迹都逃不过外人的眼睛,她微微抬起下巴,好让皇帝足以看清她的脸——看会不会如三月前有血从鼻子里流出,又或者,像前年正月,额前冒出密密麻麻的疙瘩,再不然,和三年前一样,她两眼一闭,倒撞在地上,直到日已西沉,才从死人堆里爬起。

玉和并不敢看皇帝,躲在背阴处的那个人,即便有热切的眼神,看的也不是自己,而是期盼着,和曾经发生过的千百次一样,期盼着她的死去。她望着窗外的那棵树,它生长的模样,枝丫的形状,害羞地想要伸进屋来,都像极了故乡庭院里的冬樱,不知它如今是否还繁花似锦,假如有幸,还愿不愿意接纳自己这具百孔千疮的尸体。

过了好一会儿,雪白的袍子上并没有沾血,皇帝终于又开口,“试膳,退下吧。”

他说话的口气,浑身上下透出的冷漠无情,都让玉和想起另一个皇帝,另一个失去一切的皇帝。

玉和生在南方,冬樱开满山的一个时节,生下来就没有父亲,母亲说父亲是浪迹天下的侠客,来去无影,平生遇到无理的盗匪,留下的是剑,遇到多情的女子,留下的是诗。玉和曾经对此深信不疑,既然是侠客做的风流韵事,被抛弃的母亲再可怜,似乎也难以获得太多同情。

直到十三岁上,舅舅告诉她,父亲不是侠客,不过是个嫖客,钱不多,情却不少,母亲念念不忘了一辈子,都舍不得恨他。舅舅说,男人不可信,能说大谎的男人,可以骗取天下,说小谎的男人,就在女人的方寸间捞点下流的好处,终归都是卑鄙下作,还要被歌功颂德,不知羞耻。

玉和不是很懂舅舅的道理,听起来字字诛心,把每一个男人的嘴脸都描绘得污秽不堪,更何况,“舅舅不就是个老实人吗?”她还记得那些日子,在老龙湖里划船,看冬樱花瓣飘在湖面上,舅舅一片片地捞起来,贴在她光滑的手臂上,还有挂在树梢的纸鸢,不都是舅舅取下来的吗?

她便以为,舅舅这样的男人,是没有辜负过谁的,舅母的不辞而别,肯定就像舅舅说的那样,不过是天性卑劣,被外面的花花世界迷了眼。

至于那个世界是什么样,玉和从来没想过,要不是官府来了人,站在城头居高临下地大声讲一遍,什么可以荣华富贵,可以光耀门楣,可以得见天颜,可以母仪天下,她哪里会知道,面对这样的世界,舅舅刻意一甩手就把她卖给官府。

“你娘欠我的,你来还,也算合情合理。”是啊,既然父亲是嫖客,母亲是妓女,那舅舅是什么,还用细想么?

我真是傻,看着舅舅离去,玉和琢磨着到底卖了多少钱,够不够给母亲买件过冬的衣裳。

皇宫不如想象里的繁华,玉和听人说,这地方甚至都不能叫皇宫了,初到此地,她看着太监们铲去墙上的龙纹,敲碎殿顶的鸱吻,搞得各处宫殿斑驳凋零,仿佛被敌国洗劫过一般。她不敢问这是在做什么,闻所未闻的仪式,一定有处心积虑的目的,她藏在深宫里,不受人欺负就是最大的福气,别人当她不存在就足以烧高香,又何必惹来注意。

宫里一年,弹指之间,徒守旧颜俏,唯闻妃子笑,玉和学乖了,跪在路旁等妃子们经过的时候,不会再盯着她们看了,她低着头,看着因为做粗活而变得粗壮的手指,心里琢磨着,或许是因为唇边那颗痣,让皇帝瞧不上自己,不对,这个江南的皇帝从没来过,又如何知道自己长什么模样。

临江皇宫,才子佳人,人后心酸,人前强笑,原来也可以这样寒冷。

北方的皇宫,作为战利品被掳掠至此的自己,也就更不用说了。

除了送饭的太监,玉和住的地方不常有人来,她猜不到这一小片地方属于皇宫的哪个角落,皇宫如此大,穿白袍戴白帽的自己,形如鬼魅,又怎么有机会走遍。

食盒里的东西不会有新花样,一丁点肉糜的白粥,切得不成样子的菜叶,还有油腻的咸菜总是不缺,她不需要吃得太好,太好的食物会把肠胃消磨得迟钝,面对毒物的时候来不及反应,来不及用自己的毒发保护高高在上的帝王。

这个太监是张生脸,她看着他把碗筷一件件地收回食盒里,动作不缓不急,扣上食盒的盖子,拎起提手,甩甩长袖,从始至终没跟玉和的视线相对。

就在玉和以为自己猜错的时候,太监退出屋子之前,转身,弯腰,声音像穿堂风而过,“侯爷说,冬樱糕很好吃,有劳姑娘了。”

侯爷,从皇帝到国主,从国主到侯爷,这个步步后退,直至退无可退的男人,隐忍了这么些年,终于要绝地反击了吗?被囚禁在北方的皇宫之中,江南灯火,两岸绿柳,他是因为太过怀念这些而无法释怀,还是真如他自己所说,家国之仇,不容不报,可是,再怎么竭心尽力,都不可能把失去的东西找回来。

失去的是什么呢?疑问在玉和的心里,一直没有问出口,在江南旧宫里,自去仪制,降阶称臣的,不是他自己么?他曾经以为,不再自称皇帝,不再住龙宫,不再把儿子们封王,甚至不顾祖宗廉耻自称国主,连江南各州图经都垂手相送,便可以让中原师出无名,让那个南征北讨所向披靡的野心家,允许他苟安江南,残喘天年。

这一切妄想都在中原军队直抵金陵城后化为泡影,玉和听人说,国主在祖庙哭了三天三夜,却也没有鼓起白炼系颈的勇气,他被人拖出来,面对趾高气昂的征服者,只是沉默,垂头丧气的沉默,似乎才足以留存他的最后一点尊严。而当中原皇帝封他为“违心侯”的时候,不管江南旧部,还是中原文武,心中一凛,都明白,眼前这条丧家之犬,枉自作出奴隶的姿态,也逃不过头顶怀疑的眼睛。

“有劳姑娘了。”这么多年过去,彼此不相闻生死亦不知的两个人,落得一句客客气气的敷衍,也难说不让人感到心凉。

玉和第一次见到国主是在七年前,彼时她已经在金陵住了两年有余,尽管没有刻意追求,也还是听到一些传闻,中原王朝终于扫平了北方的大小朝廷,那些划地割据,筑城称王的人,如被泥沼吞没一样消失得无影无迹,而唯一还站在岸上的,也只剩下苟安江南的国主了。

朝臣们或主战,或主和,主战的无非指望着在史书上留个舍生取义的虚名,主和的也只是想从中原皇帝手里捞一点或多或少的实利。这种时候,国主心里在想些什么,他那双熬红的眼睛里,看到的到底是什么,玉和无从知晓,她只是感觉到,站在这个身材并不高大,眼角耷拉的男人面前,自己竟然生出久违的怜悯之情——是啊,不管捐躯还是投降,都是人臣之事,而他,注定只是亡国之君。

“寡人听说,你还是处子之身。”

玉和面上绯红,她哪里料到,入宫两年,头一次见到主人,却听他说出这样的话,亡国只在目下,这好歹做过天子的,脑子里竟然还想着这些勾当。玉和点点头,并不打算多作言语。

国主走到玉和面前,端起她的下巴,手指冰凉,仿若僵死之人,“生得还算好看。”

玉和知道,宫里多少女人盼着能听到这样一句夸赞,如同六神失主的生活终于有了值得狂喜的瞬间,临幸之日,不求永不懈怠的宠爱,至少能拥有片刻的眷恋。所以,她垂下眼,真也好,假也罢,不胜娇羞的模样,总是会更受男人的喜欢。

“把你献给皇帝,他一定会很高兴吧。”

皇帝,是说中原那个皇帝吧。国主说得轻描淡写,玉和却已肝胆碎裂,她用了两年的时间,才把自己伪装得像一个顺从的奴隶,老死深宫也好,命殒乱军也好,她都不再质疑命运的安排,可是如今——

“江南八十一州虽大,却一身难容,中原所恨者都不在了,唯独寡人尚存,祖宗基业已经难保,”国主蹲下身,与玉和四目相对,”为今能做的,也只有血脉相继。你叫什么?”

“玉和,殿下,我叫玉和。”

“玉和,愿你可怜苍生,舍此肉身,以救江南黎明百姓。”

玉和默然点头,她又能说什么呢。

国主按住玉和的肩膀,“我们都会记得你的。”

故人犹言在耳,如同凄厉的窃笑,现在却只剩一句“有劳姑娘”,他早就忘了我叫什么了吧,我真是傻,竟然相信了他。玉和长叹一口气,望着镜中的自己,鬓白如霜,肤如刻画,五年弹指间,我竟然老得这样快,这样可怕。

也许是因为,她最终没能像国主料想的那样,做成皇帝的宠妾,不,一时半刻的宠爱都没有得到过,那是所有人都没有猜到的光景。

她与另外四个女人候在屏风之后,揣摩中原皇帝长什么模样,是高是矮,是胖是瘦,屏风外的太监扯着嗓子喊了一句,“违心侯奉上江南美女五名,陈年佳酿十坛,冬樱糕一盒。”违心侯,那是国主的新身份,从此往后,他将在别人的皇宫内卑躬屈膝,被猜忌和怀疑包围,再无宁日。

玉和听到皇帝低语了一句,便被太监领了出去,捧着那一盒冬樱糕——这不过是江南最寻常的点心,四四方方,平淡无奇。她跪在大殿中央,仿佛荒原上的一块岩石,太监打开食盒的盖子,一支银针在糕点上逐一试探,并无异样。便是玉和自己也不相信,那个只求苟活的人,如何敢在这种东西里下毒。

太监拿起一块冬樱糕,递到玉和鼻子底下,“陛下说,让你尝一下。”

玉和不敢抬眼看他,哪怕他只是个下人。她张开嘴——倘若那个人心底残存了一些天子的尊严,自己是不是就要死在这里,会死得很难看吗,他用的是什么毒,肚子会不会爆开,流出肠子来?玉和把点心吃进嘴里,细细品味,这味道很熟悉,熟悉得全无惊喜,冬樱花的香味寡淡,作为主料的糯米也稀松平常,却是她心头的挚爱。

皇帝耐心地等待着,大殿里只听得到玉和咀嚼吞咽的声音。

“陛下,这是江南程记的,很好吃。”

太监看了好一会儿,又伸出另一只手,别过玉和的脸,打量她的两只耳朵,眼色尖厉,如同挑剔的鹰。他没有看出什么,端着食盒朝皇帝走去,俯首帖耳,轻声细语,皇帝这才拿起一块冬樱糕,蜻蜓点水般地尝了一口。

“好。”

玉和一直不知道,皇帝这句夸奖是真话还是假话,君无戏言不过是句玩笑话,逢场作戏才是君臣之道,她唯一能确定的是,从这句“好”起,她就与红尘妃子再无瓜葛,天下美食万万千千,帝王又是畏惧又是喜欢,而她,所谓的试膳官,就是拦阻在皇帝与毒物之间的铜墙铁壁。

或许如玉和自嘲,原来自己这一生,不为龙床欢笑,不为花月之约,那些都与她无关,毒发身亡才是她生命最有价值的瞬间。

从今以后,西边的色目人,北边的牧马人,南边的苗裔,东边的海盗,他们进献的食物都将经过玉和的肠胃,无心之失,有心之毒,都再也不能接近皇帝分毫。

日已黄昏,余下的阳光穿过枯枝败叶,洒进窗来,照在玉和脸上,如远岸之火,照不暖心底的凄寒。

“试膳,打开它。”

皇帝的声音唤回玉和的神智,不再回忆几年前的往事,她低头看着手里的长盒子,里面会是什么?北归的熊掌,南上的象拔,西取驼峰,东猎鱼翅,都是稀罕的食材,都会在自己的浅尝辄止后,成为皇帝的口腹之快。玉和慢慢滑开盖子,嘴唇微启,她没有料到——

是一枝冬樱花,颜色尽褪,花瓣碎裂,枝桠上的叶子也都干枯发黄,它死了,死了很久了。

“这是用最快的马匹,从你的故乡送来的。”

冬樱的花期短暂,从树上摘下来自然也活不了多久,玉和已经很多年没有见过冬樱花了,此时愕然再见,却是见到它的死状,她心生苦楚,不知是久别重逢的欣慰还是难以直视的惊惧,原来即使是皇帝,权势吞天也罢,横扫八荒也罢,还是不足以逆转生老病死。“这是送给小臣的么?”

“试膳,你喜欢吗?”

至少,在刚刚被放进盒子里的时候,它一定不可方物,在漫长的路途上,经受风霜雨雪,经受崎岖颠簸,一点点耗尽心血,都是为了来见我,即便不得不以这样可怖的模样,玉和浅浅一笑,“小臣很喜欢,谢谢陛下垂恩。”

“试膳,朕第一次见你笑。你就像这枝冬樱花。”

千种比喻万般妙,玉和知道这是假话,镜子里有她的模样,无论怎么看,都与冬樱相差太多,但心底的喜悦却忍耐不住,如同冬樱的淡淡幽香,暗自流芳,无需他往。

“还有一盒冬樱糕,朕让人去江南程记买的,朕今天与你分吃。”

是啊,冬樱糕,终于来了,所有的巧合,经过日积月累的连缀,终于要在这一刻凝集成最后的复仇。

玉和记得,违心侯得知自己没有被当作泄欲的工具,而是成了中原皇帝的试膳官,他内心原本彻底熄灭已成寒灰的恨意也就随之复燃,他并不在乎需要多少时间,他有的是时间,就算是在敌人的皇宫里,他也有办法生存下去,舍弃尊严,舍弃雄心,舍弃一切原本属于他的东西,做一只温顺驯良的宠物,不过是让成王败寇的故事发生得更彻底一些。他只需要等待一个时机,等待皇帝终于在某一天,遥想起他曾经征服的土地,江南一隅,那里进献的美食,奉上的美女,彼此重逢,混合出天下最致命的毒物。

“有劳姑娘了。”挥戈一击,就在此时。

所有的细节都在玉和脑子里,左手无名指上涂的是解药,而拿在右手上的,是快马加鞭从江南程记送来的冬樱糕,那是国主临行敌国困身为奴前遗下的口谕,若是有一天,中原皇宫来买冬樱糕,施毒其中,万里之外,家仇国恨都可得报。

这是一场几乎不可能成功的赌博,任何一个环节都要十二万分的运气,才会如预料的那样发生,要是皇帝到驾崩都没想过再尝一尝冬樱糕怎么办?要是派去买的人乔装打扮不为人知怎么办?皇帝不一定非要买程家的冬樱糕,就算买回来了,皇帝也不见得让玉和来试膳——

但是,全部的巧合都发生了。

因为他要和我分享,玉和明白了,冬樱糕,程记,大张旗鼓的采办,试膳,阴谋里每一个危险的脚步他都踩下去了,因为它们全部与我相连,它们准确无误地发生,都是为了我。

玉和凝视着自己的无名指,她只需要在嘴上抹一层,至少此毒不侵,而台阶上的皇帝就会御驾归天,违心侯怎么说的来着,江南河山难复,八十一州百姓徒然守困,但仇人见杀,此功必将万世传扬。

万世传扬,他们会记得我的名字么,史书里会怎么写我,一个不称职的试膳官吗?玉和想起那个记不住自己名字的男人,他现在一定躲在南宫的某个地方,盼着听到皇帝驾崩的消息。

“怎么,你不喜欢吃吗?”

皇帝走下台阶,与玉和相隔不过一丈远。

玉和直起腰,望着皇帝,那是在这世上,唯一惦记我的人,我现在却要毒死他。那是我保护过的人,我曾经无数次以身试毒,抵挡旁人对他的侵袭,我现在却要毒死他。

那是我唯一值得爱的人,我现在却要毒死他。

“陛下,”还来得及,来得及,玉和心底升起一股作出正确抉择的喜悦,“陛下,点心里有毒。”

皇帝站在原地,没有应声。

玉和用膝盖往前蹭了几步,昂起头,生平第一次直视皇帝的双眼,她希望他知道,永远挡在他身前的她,没有说谎,“陛下,点心被人下了毒,不能吃。”

皇帝吸了一口气,“朕知道。”

玉和愕然,“那为什么……”

“你想说的,朕都知道,违心侯这个等了五年的阴谋,每一个细节,朕都知道。”

心中某种一直相信的东西,有了一丝裂痕,玉和的手指按在膝盖上,用力按下去,直到痛得掉下眼泪,“既然陛下都知道了,小臣也无需再争辩什么。”

“不,试膳,那还不够。”

玉和不明白皇帝的意思。

“违心侯是个很狡猾的人,当年他苟安江南,自降仪制,上表称臣,朕一直都没有出师讨伐的理由,如今他在南宫饮酒作诗,不问外事,比朕的任何一个臣子都要听话,朕又如何找得到杀他的理由呢?若不杀,违心之侯,始终是心腹大患,朕岂能容他?若是无端处死,阻了四海之望,举国智士或将裹足不前,朕又将如何治理天下?”

玉和举起手里的冬樱糕,“陛下,这不就是杀他的理由吗?”

皇帝垂下眼皮,看着这些精致的点心,“所以朕说还不够,即便朕允许所有的巧合发生,也还不够,点心不是理由,”他低下头,看着玉和,“你才是最好的理由,你才是最好的证据。”

心里的东西终于轰然倒塌。

“小臣的……尸体是么?”

皇帝挺直胸膛,望着窗外,没有看她。

也许本该是这样的结局,玉和低着头,手里的冬樱糕洁白无暇,就像它们还盛开在枝头,顺风飘摇,在我的身上,本来就只有尽脱,只有悲伤,只有徐徐退去的暮霭,还有,死亡。“陛下,小臣十三岁入宫,从来没有人记得小臣的名字,小臣一直以为自己是个蠢笨的无用之人,不会有人器重,也不会有人喜欢。陛下能答应小臣一件事吗?”

“你说吧。”

玉和撕下一片冬樱糕,塞进嘴里,慢慢咀嚼,“小臣的名字叫玉和,我的名字是玉和,我希望陛下能记住我。”

“玉和,朕记住了。”

点心滑过喉咙,玉和又咬了一口,“太好了,小臣很高兴。”眼泪顺着她的脸颊流淌下去,滴落在点心上。“小臣真的很高兴。”

一块吃完了。

玉和取下自己的帽子,她的头发脱落了大半,裸露的头皮上满是红疮,脸上的皮肤和六十岁的老妪一样,两眼浑浊,牙齿稀疏,长年毒物的侵蚀,她的身体早已被折磨得不成样子,她挤出一个笑容,她想明白了,为什么皇帝会说她是那枝冬樱花,进宫之前,盛开如昨,可是千里奔袭,毒物积累,终于摧毁了她的容颜,把她变成了干枯衰败的怪物,即使美丽过,那也太过短暂,太不值得记忆。

我变得如此丑陋,只是为了你。

腹部绞痛,有如刀割剑斩,玉和左手按在地上,右手捂嘴,求生的本能在逼她吐出来,逼她想起无名指上的解药,她又抓起一块冬樱糕,整个塞进嘴里,拼命往喉咙里推,她发出干呕的声音,口水像白色的线,垂到地上。

是我太傻,他们都一样,要怪,只怪我自己看不出来。

玉和没有力气支撑上半身了,她匍匐在地上,“陛下,母亲曾说,我……我也许能活,活五十年,我今年二十岁……剩下的三十,三十年,全部,”她的手伸向皇帝的脚,最终还是没有碰到,“全部献给陛下了。”

皇帝点点头,没有回答。

黑色的血从眼睛,从嘴巴,从鼻孔,从耳朵里流出来,滴在玉和的白色袍子上,她用尽最后的力气,朝窗口蹭过去,一点,一点,她努力地伸出手……

因为她看见,窗外的冬樱,终于伸进了枝丫。

广东省新一轮送教支教活动在西藏林芝市第三幼儿园举行

广东省新一轮送教支教活动在西藏林芝市第三幼儿园举行

广东医谷:2022年“创客广东”生物医药专题赛圆满落幕

广东医谷:2022年“创客广东”生物医药专题赛圆满落幕

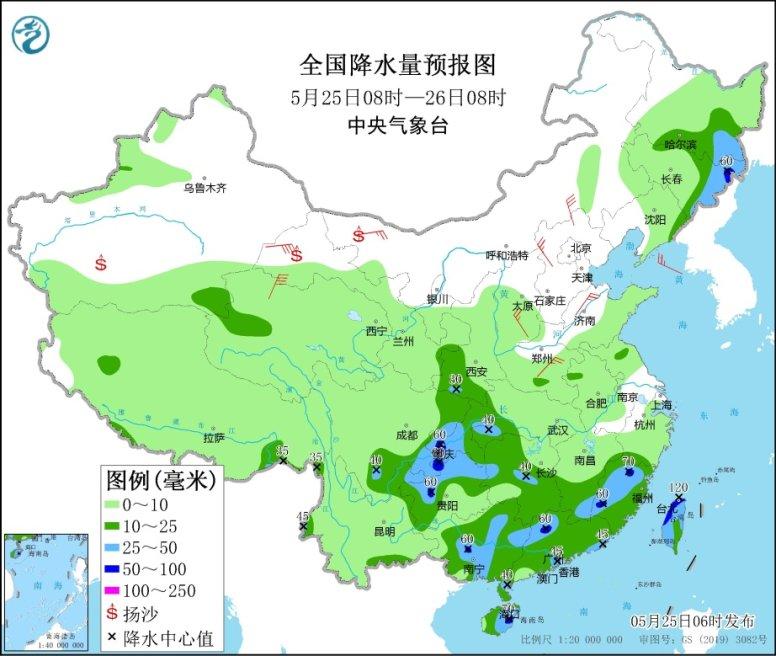

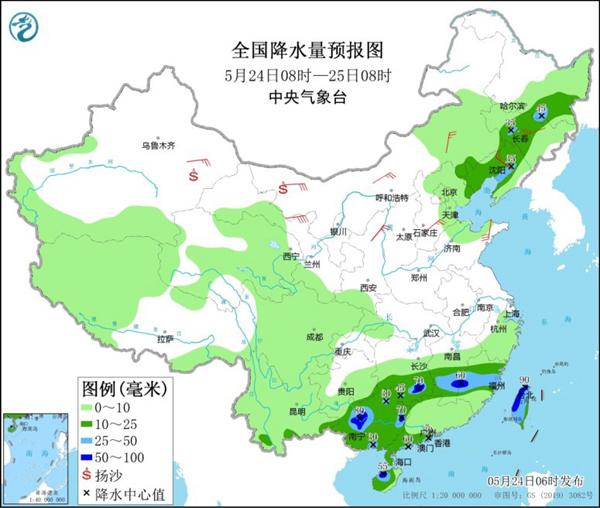

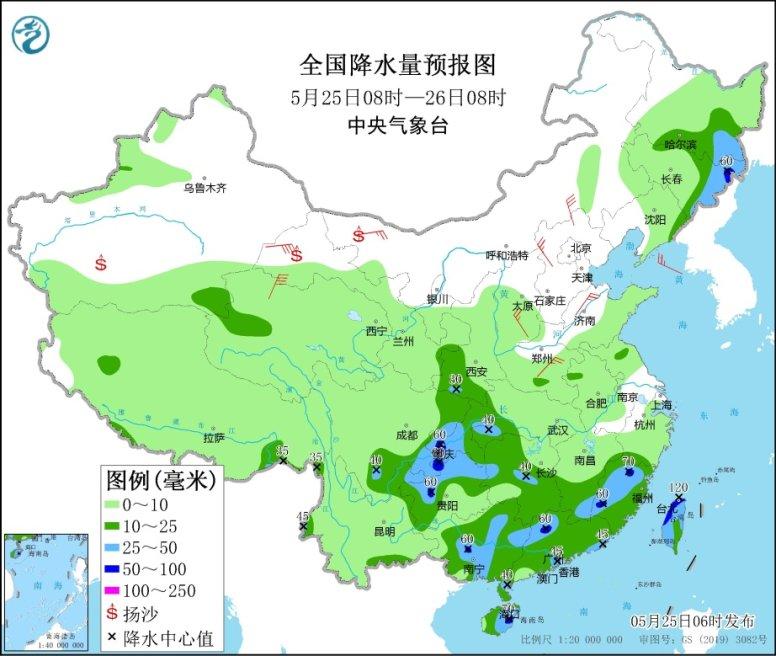

南方频繁阴雨持续至月底 北方大范围降温

南方频繁阴雨持续至月底 北方大范围降温

东北黄淮等地有强对流天气 江南华南及贵州等地多降雨

东北黄淮等地有强对流天气 江南华南及贵州等地多降雨

《只此青绿》被抄袭 舞蹈作品维权难在哪里?

《只此青绿》被抄袭 舞蹈作品维权难在哪里?

Copyright © 2015-2022 北冰洋时尚网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-3 联系邮箱:562 66 29@qq.com